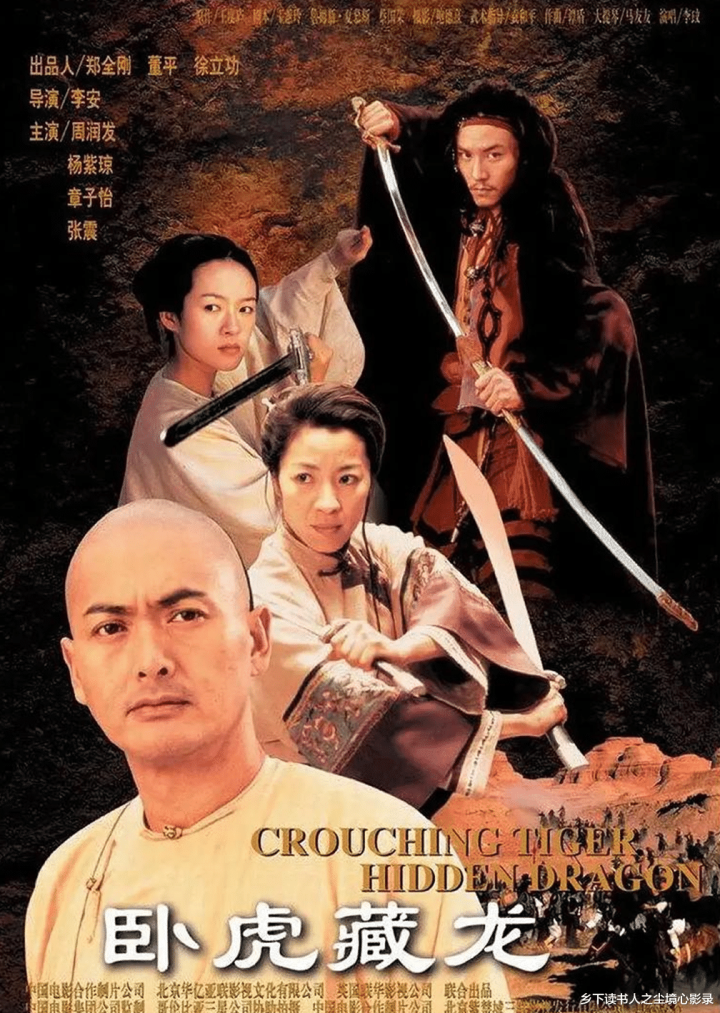

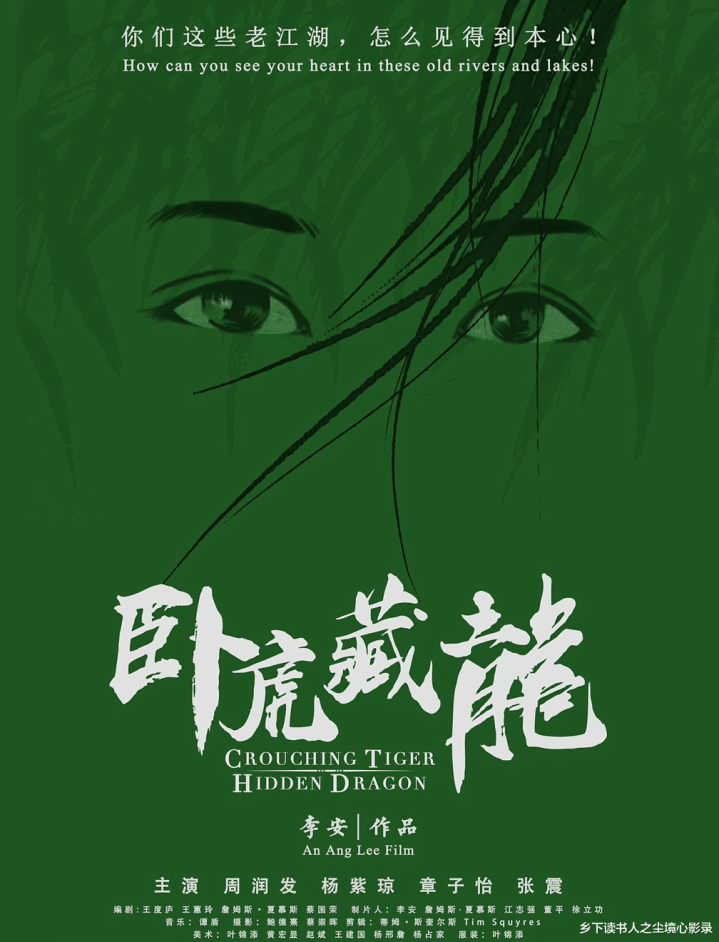

李安用《卧虎藏龙》将中国武侠推向世界。这部斩获奥斯卡最佳外语片的电影,表面是刀光剑影的江湖恩怨,内核却是人性欲望与自由的激烈碰撞。它像一面镜子,照出每个人心中那把“青冥剑”——既渴望挣脱束缚,又难逃世俗枷锁。

一、故事:一把宝剑引发的江湖风暴。

大侠李慕白决定退出江湖,托付红颜知己俞秀莲将象征武林地位的青冥剑送至京城贝勒府。不料,宝剑当夜被盗,盗剑人竟是九门提督之女玉娇龙。这个表面端庄的千金小姐,实则自幼被邪派高手碧眼狐狸暗中传授武当绝学,武功已青出于蓝。

玉娇龙的叛逆远不止偷剑:她在新疆与沙漠大盗罗小虎私定终身,回京后因抗拒父亲安排的婚事,索性闯荡江湖,以一身绝技搅得武林鸡犬不宁。

李慕白与俞秀莲为引导玉娇龙走上正途,与她展开了多场惊心动魄的对决,最终李慕白为救玉娇龙身中毒针而死,而玉娇龙在武当山与罗小虎一夕缠绵后,纵身跳下万丈悬崖……

二、主题一:情欲与自由的永恒挣扎。

电影中三位主角的命运,恰似三面棱镜,折射出人性对情欲与自由的复杂态度。

1、李慕白。

他试图以“退出江湖”摆脱情欲纠葛,却因俞秀莲的深情告白而动摇。临死前那句“我愿意”,道尽了他对情感的渴望与压抑。他像极了现实中那些用“责任”、“规矩”自我束缚的人,最终在遗憾中离世。

2、俞秀莲。

她恪守江湖规矩,将爱意深埋心底。面对李慕白的表白,她既欣喜又克制,最终只能含泪送别。她的悲剧在于,用理性扼杀了情感,成为传统礼教的牺牲品。

3、玉娇龙。

她代表最纯粹的自由意志。偷剑、闯江湖、跳崖,每一步都是对世俗的反抗。她的结局看似极端,却是最彻底的解脱——当她跳下悬崖时,终于摆脱了家庭、礼教甚至爱情的束缚,实现了真正的“无欲无念”。

李安通过这三个人物,揭示了一个残酷真相:情欲与自由如同硬币两面,追求一方,必舍弃另一方。

李慕白选择责任,失去生命。

俞秀莲选择克制,失去爱情。

唯有玉娇龙选择挣脱,却也付出了生命的代价。

三、主题二:传统文化与现代价值的碰撞。

电影中,李慕白的“隐退”与玉娇龙的“入世”,恰似中国传统“出世”哲学与西方个人主义的交锋。李慕白代表的江湖规矩,强调“忍耐”、“克制”,而玉娇龙追求的,是“我想怎样就怎样”的自由。这种冲突在玉娇龙偷剑、闯江湖的情节中尤为明显——她用现代人的叛逆,挑战着古老的礼教秩序。

李安更巧妙地将这种碰撞融入视觉语言:竹林打斗的飘逸与京城宅院的压抑形成对比,象征自由与束缚的对抗;玉娇龙的红色嫁衣与青色夜行衣,暗示她从传统女性到叛逆者的转变。就连武打设计也充满隐喻——李慕白的剑法“大巧不工”,如道德准则般沉稳;玉娇龙的剑法则锋芒毕露,像极了青春期的叛逆。

四、为什么《卧虎藏龙》能走向世界?

李安的成功,在于他既保留了中国武侠的精髓,又用普世价值观消解了文化隔阂。电影中,情欲、自由、成长这些主题,超越了地域与时代,让西方观众也能产生共鸣。例如,玉娇龙对罗小虎说“许个愿吧”,罗小虎回答“一起回新疆”——这既是东方侠客的浪漫,也是人类对自由的共同向往。

此外,李安用诗意的镜头语言,将暴力转化为美学。竹林顶峰对决、月光下的屋顶追逐,这些场景如水墨画般淡雅,却暗藏杀机。西方观众看到的不仅是功夫,更是东方哲学的意境——以柔克刚,以静制动。

总结。

江湖从未远去。

《卧虎藏龙》上映多年之后,依然能引发讨论,因为它触碰了人类最原始的困惑:

我们该如何平衡欲望与道德?

是像李慕白那样“心不死道不生”?

还是像玉娇龙那样“欲不灭道不存”?

或许,真正的答案藏在俞秀莲的沉默里——她没有跳崖,也没有继续压抑,而是选择带着遗憾活下去。

毕竟,江湖不在竹林与宅院,而在每个人的心里。

亿策略-配资app官网-牛股策略配资网-我要配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。